主講|鍾喬

整理|楊禮榕、黃馨儀

這場講座的策劃,都是圍繞在藻礁作為生態運動、社會運動的前提。在設計內容的時候,希望以文化行動介入,找到文化行動和社運連結的行動主體,無論在空間、時間上。文化行動本身和社運沒有辦法展開連結的話,就很難成立了。總之,逃離不了要用文化行動,來討論這兩場議題。

關於文化行動的兩個提問

有兩個提問非常有意思。第一個是,文化行動的動能怎麼外展?第二個則是通常在社會運動,會遇上一個壓迫和被壓迫、受害和加害的問題,而知識份子在這個中間要扮演什麼角色?這是很重要、關鍵性的反思。

日本一些左翼知識份子,長久從安保鬥爭以來,他們的反思,就是他們的自我否定,我覺得很有意思,作為知識份子介入壓迫與被壓迫、加害與被加害的狀態,我們處在什麼樣的狀態?我們如果站在立場上、意識形態上的正確,就是站在被壓迫者、被害者的狀態嗎?在日本做帳篷劇的這些朋友會思考「我不自我否定的話,如何在加害與被害當中思考核心問題?」於我而言,在做文化行動的經驗,對於共犯意識的反思、批評與自我批評,這自我批評就是一種反思。櫻井大造或日本的朋友的自我否定,一定程度上反映了魯迅的批判性……是將自己置身於批判狀態中的體制與被壓迫者之間的介面。透過這個介面,一方面看到被壓迫者,一方面去反思自己和壓迫者所存在的關係。

回到民眾本身的戲劇行動

我們以民眾戲劇的方式介入文化行動,在這二、三十年來,所遇上實踐的問題,也是思想上的思考、反思的問題。這個思考、反思、實踐上的問題還是用台西村的文化行動,作為實際的實踐案例,這比較有實際的狀態產生。今天的第一個問題,也是我們常常思考的問題:文化行動和社運連結的時候,動能怎麼外展。就民眾戲劇而言,外展的狀態就是回到民眾本身,在這件事情上要耗很大的氣力。

我們是用這種方式回到民眾本身。舉例而言,九二一地震的時候在石岡,或是2015年有機會走進台西村和當地農漁民做的,就是讓他們作為表述的主體,以劇場為媒介,找到他們所能夠掌握、最關切的方式。他們那時候用閩南話問我:「你是要叫我們演什麼?是要演歌仔戲嗎?我們又不會演戲。」這就回到了核心命題。當我們在台上對話,發現他們十八年長久以來,在被六輕污染的狀態下,從來沒有機會發言,也沒有機會共同發言。這是他們很關切的重點,所以在過程中我思考的是怎麼透過戲劇的方式讓他們共同發言。在這樣的狀態下,就有了動能外展的可能性。但這要建構在一個狀態:以熟悉的話語「對話」,知識份子和民眾的對話。

以前一起工作的時候,櫻井大造提出當知識份子和民眾的對話,要思考的問題是,它不是理所當然的平等關係,它是對等的關係。對等的關係怎麼出現?那就要整理結構性問題,但是又要在他們的發言、身體表現上,回到他們自己所願意做的狀態。最後我決定的方式是證言劇場,因為他們最想做事情、做的表演,就是把心聲講出來。簡單說就是這樣。所以對等關係的重點是:作為知識份子在展開文化行動和社運的動能能夠外展的狀態下,如果,完全以民眾作為主體,也會產生另外一種民粹主義的問題,這是很重要的反思。而加害與被害,則是介面的問題。在這個前提下,2015年到2017年,首先是我、蔡明德、他的兒子和一些朋友,在做田野調查的狀態下,用半年的時間做劇本,透過戲劇的工作坊讓他們登台練習想說的證言劇場。

來自地方的證言劇場

很值得一提的是,這是自然科學博物館的計畫,當我們到自然科學博物館演出,卻遇上被禁止等有的沒有的事。後來回到他們的家鄉再進行,活動叫「台西村的故事——返鄉的進擊」。回到他們家鄉以後,農漁民第一次在自己的家鄉表演,意外也不意外地,引發了超乎他們想像的迴響,非常多的人去關切他們。這和社會條件有關,和中南部地區臺灣遭受空污的問題有很密切的關連,而他們是當事人、是受害者出來說話,這是一個介面。另外一個介面是,他們在自己的家鄉做完證言劇場以後,這些農漁民同鄉的人,終於請他們一起坐下來喝茶。我問說:「這是怎麼一回事,他們以前都不請你們喝茶嗎?」他們說:「對。」因為很多同鄉的漁民認為,搞不好你們就是拿了六輕的錢,所以刻意出來演戲,其實是想要私底下拿更多的錢。這展現了兩件事,第一件是對外的動能展開了,另外一個重要的是,他們在自己個人,或是他們在參與這個運動的同時,找到了比較好的方式,找到了一個共同的出口,因此不被自己的鄉民認為是做了違背社區的事情。這是當時展開台西村文化行動的重要狀態和背景。

後來有一件很有趣的事情:在媒體的時代,因為他們都上台做證言,這些老人當中有一個阿嬤講海鳥的故事和經驗,沒想到那個簡短的不到一分鐘的畫面,在網路上出現以後,被廣泛的傳遞,據說有百萬人次點閱。後來東森新聞也有影片播出和節目討論,總之非常多人知道台西的人在講這件事情,在台西村的反空污的文化行動上,展現了某些能量。

這裡簡單在「文化行動和環境生態」的脈絡下介紹台西村。台西村在濁水溪口,是很小的村莊,真正居住在那邊的人大概有兩百人,隔著濁水溪海口六公里。在幾年前透過村民許震唐和記者鍾聖雄拍的《南風》攝影集,把他們家鄉在吹南風的時候,飽受空污pm2.5的影響表現出來。

許震唐和妹妹許立儀是帶動農民出來做反pm2.5、空污運動的核心人物。我們的共同心得是污染的問題通常影響的是弱勢者,是「犧牲體系」底下的問題。在國際體系裡面,當第一世界發展,檢核的標準更為嚴格的時候,污染就往外移。一方面說是帶來經濟發展,二方面也把污染帶進來。這是社會內部,無論島內或國外,他們選擇的對象就是偏遠、弱勢的地方,邊陲的地方就是犧牲品,當時台西村就是非常典型的案例。

這個牆上畫的是西瓜,因為空污,西瓜開花不結果。因為污染的關係,整個村莊的西瓜收成受害很大,影響農民生存。空污造成蔬菜收成、養殖業的污染等影響生計的重要問題。後來又有「癌症村」的名字出現,因為五十歲到八十歲的人,在村莊裡面陸續得癌症。癌症在官方、六輕都覺得是個人、個別因素,和pm2.5沒有太大關連,直到透過詹長權教授深入的驗血檢測,知道村民的血液嚴重受到十一種重金屬的污染。四百人當中,有兩百五十人有三項到十一項重金屬污染,這些都是日後變成癌症的重要原因。於是有很悲傷的照片,都是許震唐拍攝的居民,許多人因為癌症過世。

以剛剛那些背景所做的田野調查資料,我和他們展開證言劇場,裡面有諸多的故事,重要的前提、前言在前面回應時已就整個想法做了介紹。在這裡,每個人自我介紹他們的遭遇,空污以後,因此得癌症,或其他狀況,稱之為證言劇場。證言劇場在八零年代,王墨林做報告劇的時候,已經有提出這個名詞,不是我們在2014年才提出的。八零年代,報告、證言已經被提出來作為劇場的元素。「返鄉的進擊」的時候,也有其他的劇團做街頭劇。後來,差事劇團又以此材料演出《女媧變身》,許立儀和她的女兒,也參與戲中的證言。

銜接八零年代的《人間》關懷與美學

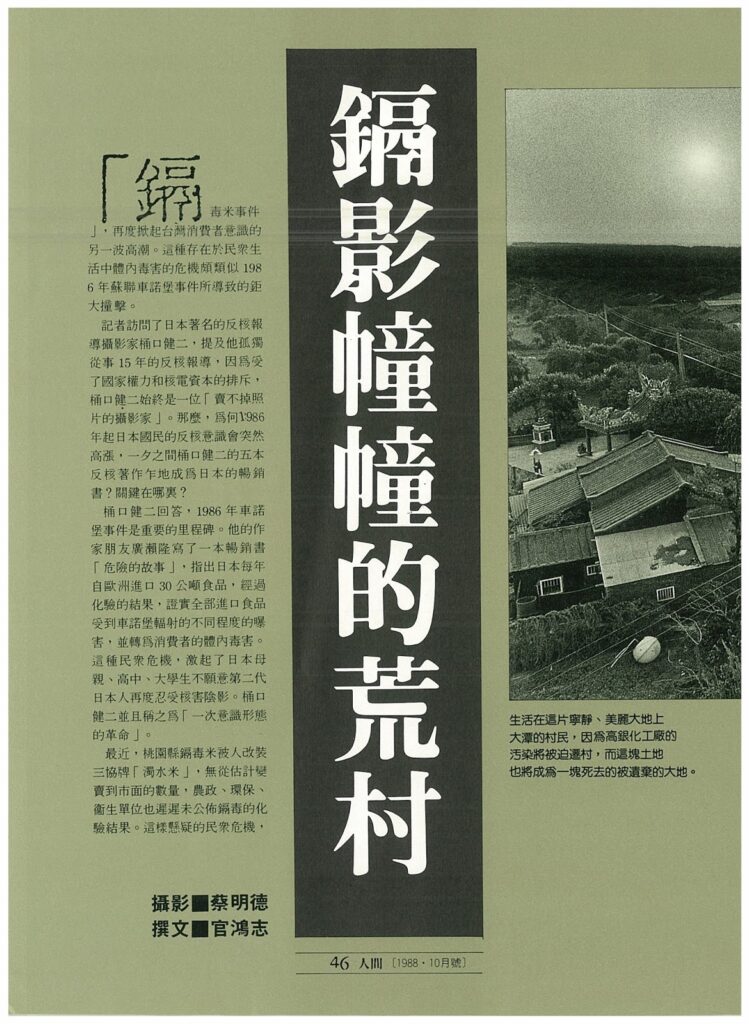

潘忠政老師談大潭的悲情,讓我們可以理解到,現在藻礁的所在地,在1980年代,因為鎘米的事件產生痛痛病的歷史脈絡。1988年,恰好我在陳映真老師的指導下擔任《人間》雜誌主編,那期就做了「鎘影幢幢的荒村」,因為鎘米污染在大潭村特別嚴重。這還涉及另一件事,受到鎘米污染的在地居民,很多是泰雅族人,他們歷經六零年代臺灣的經濟發展、蓋水庫,以及其他的問題,已經遷村三次。因為鎘米污染的關係,得四度遷村,後來有些人遷回家鄉。這些大概都在當時蔡明德攝影報導的作品裡。這件事情是那時候《人間》一個很重要的環節。

談大潭村在八零年,《人間》報導的來龍去脈,這有兩個介面:一個是事實是什麼,另一個是報導攝影所展現的能量;一個是民眾的現場,另外的是轉化為民眾的美學,報導攝影所展開的能量是如何?

蔡明德關於「鎘影幢幢的荒村」系列報導的攝影,新國際的林深靖說蔡明德的攝影讓他想起尤金・史密斯,郭力昕也同意這形容。前一陣子尤金・史密斯的生平被拍成電影《惡水真相》,當年《人間》也常常討論尤金・史密斯。他在日本的一個小村莊,看到水俁病的受難者,很多人因為吃了被污染的魚,或是因此而死亡。水俁病也造成貓因為污染而瘋狂跳海,這樣嚴重的情境。

水俁病的拍攝過程當中,評論家約翰・伯格(John Berger)覺得尤金・史密斯最重要的,就是他的照片都是一種救贖:死難的人成為一個水平的人,救贖的人則是一個垂直的人;死難的耶穌,救贖的是聖母,構成了一種十字架。(註)電影裡,他向日本妻子講一件事。我們年輕的時候也常常跟蔡明德討論,尤金・史密斯的名言。美洲原住民認為,你拍他照片的時候,他覺得靈魂會被攝取走,覺得攝影是一種被侵犯的事情;如此延伸,拍攝者也覺得受難者的靈魂也會被攝取走。因此,怎麼樣面對救贖,最重要的救贖就是攝影者想透過報導攝影改造這個世界。

就此,藻礁的生態運動問題,並不是單一獨立的問題,也涉及歷史上臺灣在戰後資本主義的發展下,依賴美日的經濟,所產生的環境問題。這些問題在八零年代《人間》是很重要的議題,而我們當時除了採訪、報導、文學報導攝影之外,也介入運動,是以文化與社運於我是無法分割的。

編註:概念來自約翰・柏格《攝影的異義》:「畫中的受難人物,無論是正在受苦的或已經死去的,就性質而言,都是水平的。而那位療癒者或哀悼者,則是垂直的。這兩個形式構成了某種十字架,而正是在這點上,我們可以發現一項簡單卻相當驚人的事實。在史密斯最知名的五十張作品中,這個主題反覆出現,一再登場。」麥田出版,2016年,頁163。