文|Qaisul 王廷瑋

五組參與2025 Pulima藝術節「家鄉在那路彎過去一點」的創作者,共享KIRI 國際原住民族文創園區的策展空間,形成交錯而多元的展演動線,而卓家安 Ihot Sinlay Cihek 的《rayrayrayray》卻選擇獨立於一扇「門內」空間。表面上,這或許出於演出技術安排,但現場氛圍立即營造出距離感與界線感。門內的空間像是一個被劃分、獨立於外部世界的文化場所,暗示文化邊界的脆弱性。觀演動線先被安排在門外。觀眾注視門口上方的影像,聽見用英語對 Vtuber 的介紹,之後才被引導進入門內空間。進入後,演出以阿美族語開場,並搭配中文翻譯,但因空間與聲音技術限制,並不容易被聽清。隨後,Vtuber 角色現身,整體觀看在多重語言間不斷切換。這層層的語言安排構成張力,族語與中文的並置顯示文化的自我闡述與對外翻譯,以及英文的介入則將觀者拉入全球化的語言場域。

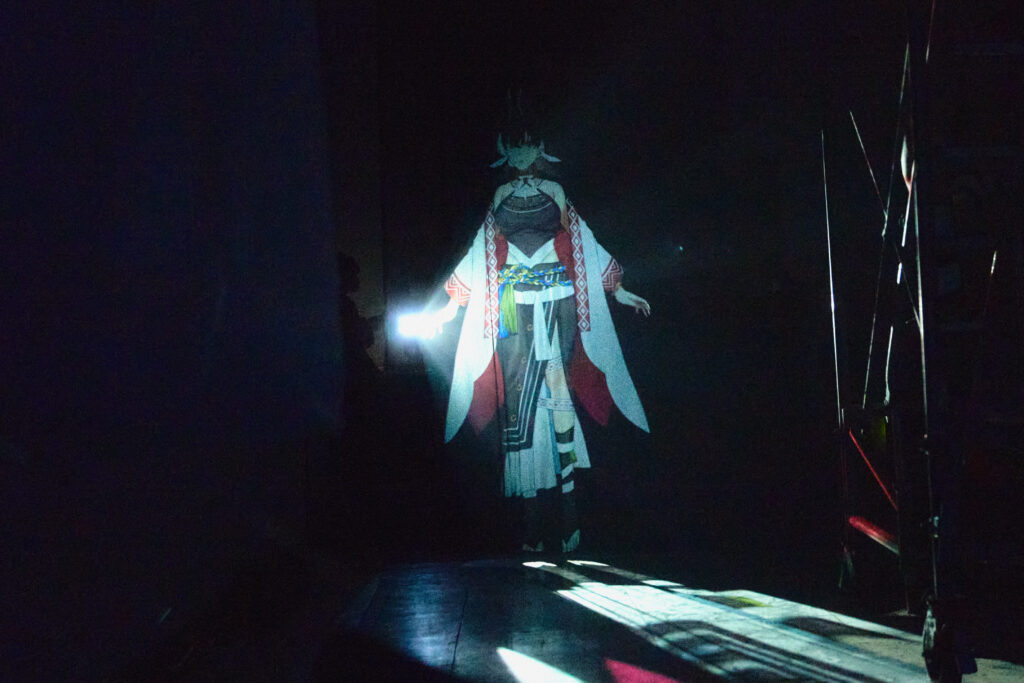

卓家安 Ihot Sinlay Cihek《rayrayrayray》(攝影 | Jc Pan,財團法人原住民族文化事業基金會提供)

Vtuber 的出現散發出近似神的氛圍,彷彿掌控門後的世界,並帶有類似祖靈信仰的感覺。它並非真正的祖靈承接,而更像是一種氛圍與象徵,在視覺與語言層次上營造出祖靈般的靈性,讓人短暫感覺與祖靈相連,卻又清楚意識到那只是科技的幻象。這種矛盾不單單只是「相似與分離」的二元對立,而是游移在科技、族群身份與非巫師身分之間的中介狀態。這種中介性既召喚祖靈,又揭露距離,既營造靈性,又戳破幻覺,把當代原住民族文化在科技語境下的矛盾直接攤開。

卓家安 Ihot Sinlay Cihek《rayrayrayray》(攝影 | Jc Pan,財團法人原住民族文化事業基金會提供)

傳統阿美族巫師的資格來自「因病而巫」──某些個體因身體或情緒異常被視為受到神靈選召,從而具備介入疾病與儀式的能力。這意味著巫師並非透過學習與意願來承接,而是由特定狀態的人被動地被賦予責任。然而,進入現代社會所產生的斷裂,如今卻讓這套資格邏輯顯得矛盾:病痛或異常是否真的應該成為權力與介入的條件?那些真正渴望學習或傳承的人,若缺乏「被選召的徵兆」,是否就永遠被排除在外?文化的延續因此陷入兩難──一方面尊重傳統選巫的倫理,另一方面卻可能因此限制傳承的可能。作品便由此延伸出一個當代議題:「行巫的身分今天還合理嗎?」它也因此明確拒絕社會對族群文化的浪漫化想像。社會常將原住民族文化想像為神秘、純粹與自然,卻忽略了其中深厚的歷史脈絡與制度性矛盾。

演員在台詞中明確點出:「我沒有這個身分。」這句話蘊含雙重意涵:其一,演員本人並非阿美族;其二,即便角色是阿美族,也不具備巫的資格。這種自我揭露強化了表演中的張力,讓觀者意識到「文化身分」與「資格身分」的雙重排除,進一步凸顯當代原住民族在傳統延續與現代倫理間的矛盾困境。

卓家安 Ihot Sinlay Cihek《rayrayrayray》(攝影 | Jc Pan,財團法人原住民族文化事業基金會提供)

作品同時呈現廢墟、科技與傳統的張力。Vtuber 的介入既延續文化,又挑戰禁忌,形成當代原民藝術的新實驗。值得注意的是,作品未直接使用祭儀歌曲,而以非儀式歌曲替代,既敏感於禁忌,也在限制中創造新的表達方式。語言、角色與媒介共同展演文化延續的多種可能,即使傳統形式或語言不再完整,精神與象徵仍能透過創作延續。然而,作品也面臨觀眾理解的挑戰。對缺乏文化脈絡的觀眾而言,非祭儀歌曲可能被視為真正的文化樣貌。

卓家安 Ihot Sinlay Cihek《rayrayrayray》(攝影 | Jc Pan,財團法人原住民族文化事業基金會提供)

整體而言,《rayrayrayray》不迎合外界對「原住民族藝術」的期待,而是將矛盾、失落與不安推到前台,迫使觀眾思考文化本質與生成。門內的世界既是保護,也是挑戰;既拒絕浪漫化凝視,也開啟當代原民藝術重新發聲的可能。若能在觀眾引導與理解策略上進一步深化,作品的挑戰性、教育性與哲思性將更完整呈現,同時,折射出文化、媒介與靈性交錯的當代切面,讓觀者得以更全面的感受當代原住民族藝術的多重張力。

Qaisul 王廷瑋

來自花蓮玉里卓樂部落的布農族,現就讀臺北藝術大學戲劇學系碩士班戲劇顧問組,專注於布農族文化的劇場轉譯與再儀式化研究。關注文化觀光、田野倫理與原住民劇場的觀看政治,致力從自身族群文化出發,書寫當代原民劇場的困境。

【本文為 IATC 國際劇評人協會台灣分會與 2025 Pulima藝術節合作之評論人徵選與書寫計畫】